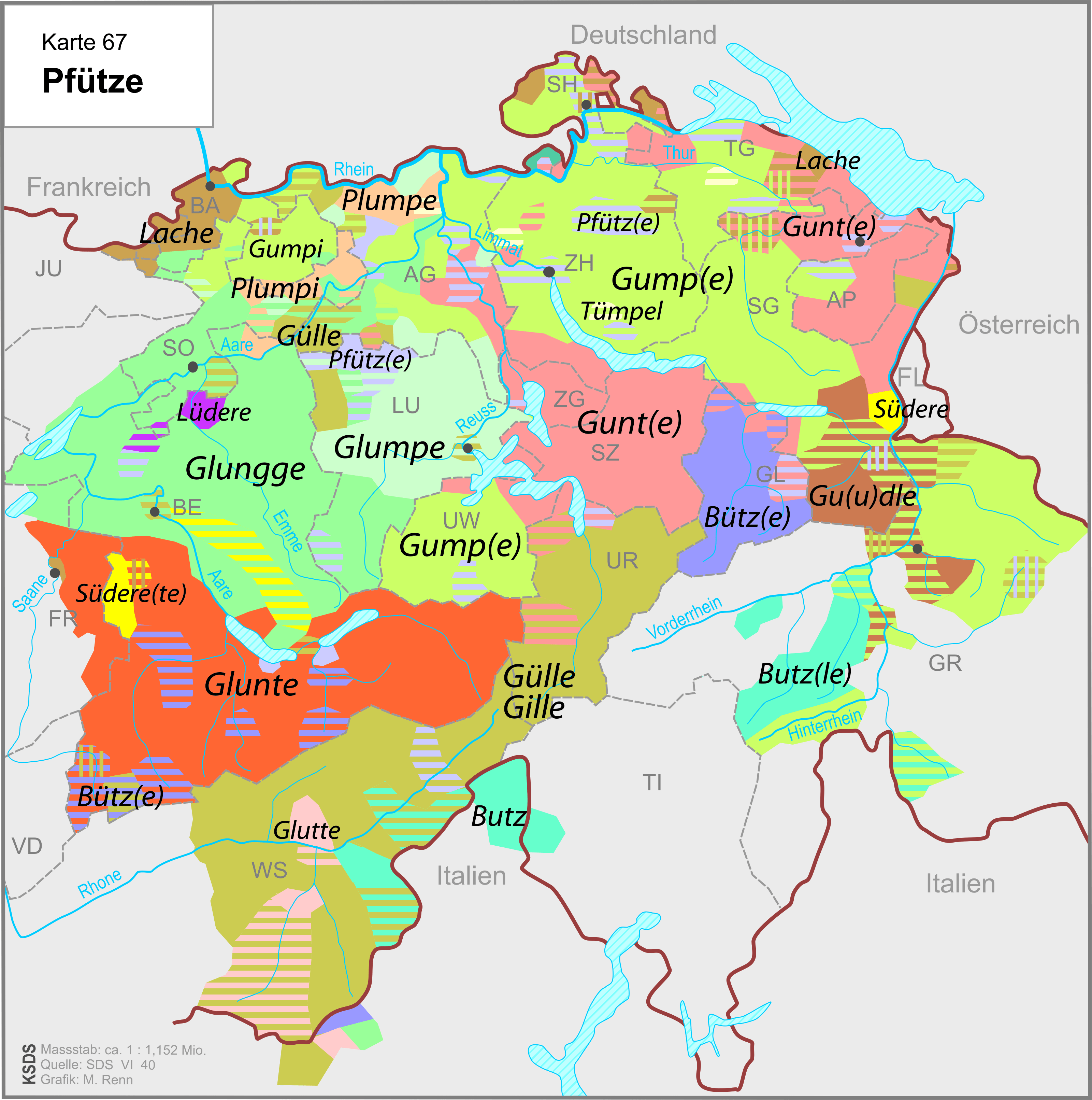

Wort des Monats: Pfütze

Wort des Monats: Pfütze 💦 Lache, Gille, Bütz, Butzle oder auch Pfütze 💦 sind viele schweizerdeutsche Ausdrücke für kleinere Wasseransammlungen auf ebenen Flächen und Strassen, wie sie vor allem nach dem Regen zu finden sind. Die Ausdrücke entstammen unterschiedlichen historischen Sprachschichten: Lache bedeutete im Schweizerdeutschen ursprünglich «sumpfiges Gelände, Tümpel» und war früher ein allgemein verbreitetes Wort. Viele Ortsnamen wie Lachen am oberen Zürichsee und in Appenzell Ausserrhoden zeugen davon. Der Ausdruck Gülle oder Gille bedeutet im älteren Deutsch ebenfalls vor allem «Sumpf, Tümpel, schmutziges Gewässer». Die Bezeichnung Pfütz(e) ist wahrscheinlich ein Lehnwort aus dem lateinischen «puteus» (= Grube, mit schmutzigem Wasser). In der Lautform Pfütze ist dieses Wort erst in neuester Zeit aus dem Hochdeutschen übernommen worden. «Puteus» lebt im Schweizerdeutschen stattdessen verstreut in südlichen Randregionen in Formen wie Bütz(e) und Butz(le) fort. In der heutigen Zeit wird immer häufiger Pfütze verwendet – dies auf Kosten der traditionellen Ausdrücke. Quelle: https://lnkd.in/dDifztV6…

Wir sind stolz auf unsere Lernenden

Wir sind stolz auf Marc und Jonas Unsere Lernenden bringen frischen Wind und neue Ideen in das Unternehmen. Wir legen grossen Wert darauf, sie bestmöglich zu unterstützen und fördern, damit sie ihre Talente und Fähigkeiten optimal entfalten können. Lernende sind der Grundstein für unseren zukünftigen Erfolg. Herzlichen Dank Mar Matter und Jonas Gasser. Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und Freude bei eurer Ausbildung! Zurück zur Übersicht

April

April April, April, der weiss nicht, was er will – und warum er “April” heisst, weiss er auch nicht. Der Ursprung vom Monatsnamen ist nicht vollständig klar. Der Name bezieht sich möglicherweise auf sich im Frühling öffnende Knospen. “April” würde dann vom lateinischen “aperire” (öffnen) abstammen. Er könnte aber auch vom lateinischen «apricus» (sonnig) kommen. Oder alternativ auch von “aper” (Eber) – da die Römer in diesem Monat Eber opferten. Meist wurden die Monate jedoch nach römischen Gottheiten benannt. Daher gibt es eine weitere Theorie, dass der April nach der Göttin Venus benannt wurde, da sie am ersten Apriltag gefeiert wurde. Der April hiess damals “Aprilis” oder “Aphrillis”, möglicherweise abgeleitet von “Aphrodite”, der griechischen Variante der Göttin Venus. Zurück zur Übersicht

Frohe Ostern

Frohe Ostern Ostern ohne Osterhasen? Undenkbar! Aber das war nicht immer so. In der Schweiz brachte einst der Kuckuck die bunten Eier. Und je nach Region kamen auch andere Tiere zum Einsatz, wie der Fuchs, der Ostervogel oder auch der Storch. Zum ersten Mal wurde der Osterhase im Jahr 1682 von einem Frankfurter Arzt erwähnt. Heute ist der Osterhase das bekannteste Symbol der Osterzeit. Schon gewusst? Das Wort «Ostern» steht vermutlich im Zusammenhang mit dem Frühlingsfest aus vorchristlicher Zeit, welches zu Ehren der germanischen Göttin des Frühlings und der Fruchtbarkeit «Ostara» gefeiert wurde. Zurück zur Übersicht

töggl Referral-Programm

töggl Referral-Programm ❗Mund-zu-Mund Propaganda ist die ehrlichste Form der Werbung. ️Wir sind besonders stolz, dass 40% der töggl User angeben, dass sie töggl kennen, weil es von anderen Nutzern empfohlen wurde. 🙏 Um uns bei den Empfehlern zu bedanken, gibt es ab sofort ein Referral-Programm bei töggl.ch. Wer das Tool weiterempfiehlt, erhält 30 Credits. Zurück zur Übersicht

Internationaler Tag der Frankophonie

Internationaler Tag der Frankophonie Heute ist Internationaler Tag der Frankophonie 🇫🇷. Grund genug, uns zu fragen, warum es im Schweizerdeutschen mehr Gallizismen gibt als im Deutsch, welches in Deutschland gesprochen wird. 🤔 Zuerst müssen wir uns fragen, warum es überhaupt so viel französischen Einfluss in europäischen Sprachen gibt. Im 17. Jahrhundert ist Französisch die Sprache der Diplomatie und Wissenschaft gewesen – lange bevor sich Englisch als Weltsprache durchgesetzt hat. In Europa hat der Adel sowie gebildete Bürger Französisch gesprochen und sich an der französischen Kultur orientiert. Paris war damals der Trendsetter in allen wichtigen Lebensbereichen – von Mode bis zur Politik. Deutschland hatte zu dieser Zeit noch keine starke Identität als Land – das heutige Deutschland hat es damals noch gar nicht gegeben. Was die Menschen aber vereinigt hat, war eine gemeinsame Sprache. Deshalb hat man sich sehr aktiv gegen den französischen Einfluss auf die deutsche Sprache gewehrt. In der…

März

März Woher kommt der Name März? Wer Französisch spricht, kann die Frage leicht beantworten: Auf Französisch heisst der Monat «mars» – abgeleitet vom Römischen Kriegsgott Mars. Für die alten Römer war der März lange Zeit der erste Monat des Jahres. Im Frühjahr war nämlich der Start der landwirtschaftlichen Saison sowie der militärischen Feldzüge. Waffenfähige Römer versammelten sich ausserhalb der Stadttore auf dem Campus Martius (deutsch = Marsfeld), um von Feldherren für ihre Truppen gewählt zu werden. Nach den Römern hat Karl der Grosse erstmals versucht, neue (alt-)deutsche Monatsnamen einzuführen. Der März hiess dabei Lenz, Lenzing oder Lenzmond – von “lenzo” (althochdeutsch für “Frühling”). In der Schweiz hört man deswegen manchmal noch “Langsi” statt “März. Schon gewusst? Im alten Rom hatte der Kalender lange Zeit nur 10 Monate. Da im Winter weder Landwirtschaft noch Kriegszüge stattfanden, nannte man das die «monatslose Zeit». Januar und Februar wurden erst später hinzugefügt. Zurück zur…

Verschiedene Typen von Gallizismen

Verschiedene Typen von Gallizismen 🇫🇷 Bonjour! Heute möchten wir mal wieder über Gallizismen sprechen. Gallizismen sind nicht gleich Gallizismen. 🤔 Diese französischen Lehnwörter in der deutschen Sprache unterscheiden sich oft in ihrem Ursprung und ihrer heutigen Nutzung. Es gibt z.B. folgende Typen von Gallizismen: Künstlich übersetzte Verdeutschungen: Grand-père -> Grossvater anstatt Ahne Biscuit -> Zwieback: Bi = zwie (zwei), cuit = back (gebacken) Beim Eindeutschen von französischen Verben „ieren“ anhängen: Flamber -> flambieren Expliquer -> explizieren Parler -> parlieren Schein-Gallizismen: Blamage: kommt wahrscheinlich vom Französischen «blâmer» (tadeln). Das Deutsche «blamieren»/ «Blamage» heisst aber «beschämen/blossstellen» Friseur: abgeleitet vom französischen «friser» (kräuseln). Möglicherweise hiess der Beruf in Frankreich tatsächlich so, aber nicht sehr lange. In Frankreich und der Schweiz heisst er heute «Coiffeur». Wussten Sie, dass Gallizismen oft auch in bestimmten Themenbereichen stark ausgeprägt sind? Wohnen: Lavabo, Taburette, Chaiselongue, Parterre, Vestibüle Küche: Püree, Likör, Glacé, Coup, Soufflé, Service, Ambiance, Bouillon Zurück zur…

Februar

Februar Der Februar heisst in der Schweiz oft «Hoornig». Woher kommt dieser Begriff? «Hornung» ist ein altdeutscher Name für den Februar. Es gibt verschiedene Theorien, woher dieses Wort stammt. Eine davon besagt, dass sich die Bezeichnung auf den Rothirsch bezieht, der zu dieser Jahreszeit sein Geweih abwirft. Der modernere Name “Februar” stammt im Gegensatz zu anderen Monaten nicht von einem römischen Gott, sondern vom römischen Reinheitsritual «Februa» ab. Im alten Rom war dies ein Fest der Sühne und der Reinigung, welches traditionell immer in dieser Zeit des Jahres stattfand. Der Februar ist natürlich auch der Monat der Fasnacht und Karnevalszeit. Im Rheinland und in den Niederlanden wurde er deswegen früher oft Sporkel, Spörke, oder Spürkel genannt – abgeleitet vom lateinischen «Spurcalia» (sittenlose Feste). Zurück zur Übersicht

Internationaler Tag der Muttersprache

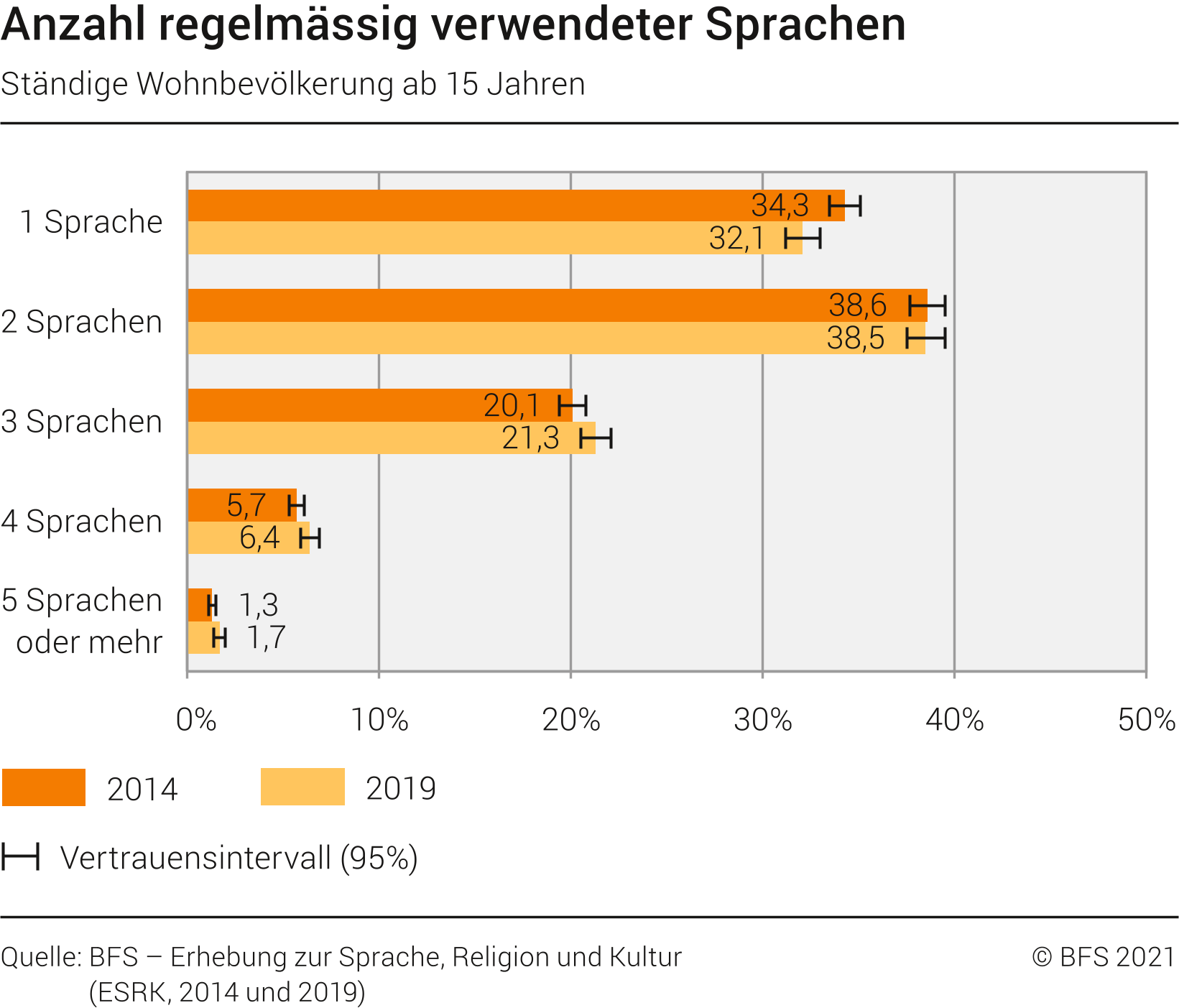

Internationaler Tag der Muttersprache Der Internationale Tag der Muttersprache ist ein von der UNESCO ausgerufener Gedenktag zur «Förderung sprachlicher und kultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit». Er wird seit dem Jahr 2000 jährlich am 21. Februar begangen. In vielen Ländern besteht die Gefahr, dass Muttersprachen vergessen werden, wenn sie nicht Amtssprache sind. Das ist zum Beispiel in den USA der Fall – nur 20% können sich in zwei oder mehr Sprachen verständigen. Im Alltag wird fast ausschliesslich Englisch gesprochen. In Europa sind es durchschnittlich 56%, die zwei oder mehr Sprachen sprechen können. In den meisten Fällen spricht man die Muttersprache und lernt zusätzlich Englisch. Die Schweiz hat, im Vergleich zu anderen Ländern, sehr viele Landessprachen. Statt sich auf eine gemeinsame Sprache zu einigen, hat die Schweiz eine Kultur der Mehrsprachigkeit entwickelt. Beinahe 70% der Schweizer sprechen regelmässig zwei oder mehr Sprachen (Tendenz steigend!). Diese Kultur der Mehrsprachigkeit soll auch in der digitalen…