Wort des Monats: Rücken

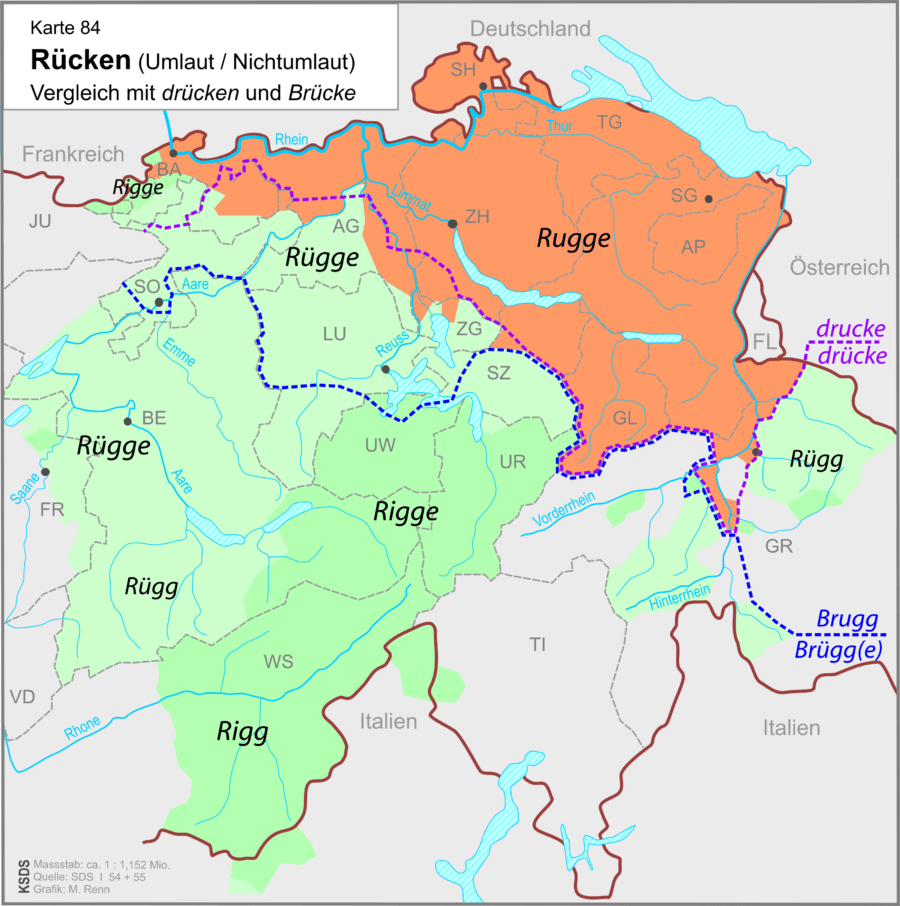

Die Karte illustriert das Vorhandensein oder Fehlen des Umlauts vor -gg und -ck in Wörtern wie «Rücken», «drücken» 🫂 und «Brücke» 🌉 in der Deutschschweiz. Sie zeigt eine nordöstliche Region ohne Umlaut (Rugge, drucke, Brugg) und eine südwestliche Region mit Umlaut (Rügge, drücke, Brügg) oder entrundetem Umlaut (Rigge, Rigg). In Graubünden, das sowohl nordöstlichen als auch südwestlichen Sprachmustern folgt, stammen die ü-Formen von Walliser Siedlern aus dem Hochmittelalter.

Es gibt keine klare Lautgrenze, 🚧 die sich auf ähnliche Wörter übertragen lässt. Weitere Beispiele wie «schlucken», «Lücke», «Krücke» 🩼 und «Mücke» 🦟 zeigen eine deutliche Staffelung. Die südwestlichste und westlichste Lautungslinie verläuft für «Chrucke/Chrücke» bis zum Gotthard und für «Mugge/Mügge» fast durch die gesamte Deutschschweiz, mit einem schmalen Streifen im Westen, wo «Mügge» gesagt wird.

Dies deutet auf eine breite Übergangszone zwischen u- und ü-Lautung in der Deutschschweiz hin, wobei Dialekte je nach Wort mal dem nordöstlichen, mal dem südwestlichen Raum zugeordnet werden. Überraschend ist, dass das südwestschweizerdeutsche «Rügg(e)», «drücke», «Brügg(e)» trotz lautlicher Übereinstimmung mit dem Hochdeutschen geografisch isoliert ist. 💡 Die umlautlose Form (u-Lautung) ist nahezu im gesamten oberdeutschen Raum verbreitet, während die ü-Lautung im südwestschweizerdeutschen erst in den mitteldeutschen Dialekten weiter nördlich vorkommt, die oft die Grundlage der deutschen Schriftsprache bildeten.

Historisch gesehen, geht der Umlaut auf ein -i- in der Folgesilbe zurück, was die Entwicklung von u und ü beeinflusste. Es bleibt jedoch unklar, wie das spätere Nebeneinander von u und ü entstand. Eine Theorie besagt, dass der Umlaut bei «Rugge», «drucke», «Brugg» durch das folgende gg und ck verhindert wurde, während eine andere annimmt, dass der Umlaut ursprünglich allgemein war und später rückgängig gemacht wurde.